2022年1月に日立京大ラボ・京都大学シンポジウムが開催されました

第4回日立京大ラボ・京都大学シンポジウム

“生命”から考える 人類のめざすべき“社会”

地球規模の気候変動や自然災害の発生、格差拡大等、大規模化・複雑化している社会課題は、人間中心的な超スマート社会の実現によって解決するのだろうか。

2022年1月27日に開催された、第4回日立京大ラボ・京都大学シンポジウム「“生命”から考える 人類のめざすべき“社会”」では、第一部「生命とはー本能的なものの由来ー」、第二部「社会とはー理性的なもののあり方ー」に関する研究発表を通じて、「生命とは何か」という根源的な問いから導き出される価値の創造と、超スマート社会の先にある人類のめざすべき社会づくりを検討した。 Zoom Webinarによるオンライン生配信には、長時間におよぶプログラムにも関わらず全国から437名が参加し、さまざまな質問も寄せられ議論が深められた。

Zoom Webinarによるオンライン生配信には、長時間におよぶプログラムにも関わらず全国から437名が参加し、さまざまな質問も寄せられ議論が深められた。

開会挨拶

冒頭の挨拶に立ったのは、京都大学理事・副学長(研究、評価、産官学連携担当)を務める時任宣博氏。グローバル化・複雑化する社会課題に次々と対応を迫られる状況のなか、「生命とは何か」という根源的な問いに立ち戻り、生命科学と社会科学の両方の視座から「人類が目指すべき社会のあり方」を探求する議論を深めたいと話した。また、本シンポジウムを通して日立京大ラボの活動への理解が深まると同時に、今後の科学技術開発とそれに伴う社会変革の方向性を明確にしていきたいと期待を述べた。

シンポジウムのモデレーターは、さとのば大学副学長・NPOグリーンズ副代表の兼松佳宏氏が務めた。「勉強家」の肩書きで活動していることから、会場に用意された勉強机を席として「“筆頭の学生”として学びたい」と話して場を和ませた。

第一部:生命とはー本能的なものの由来ー

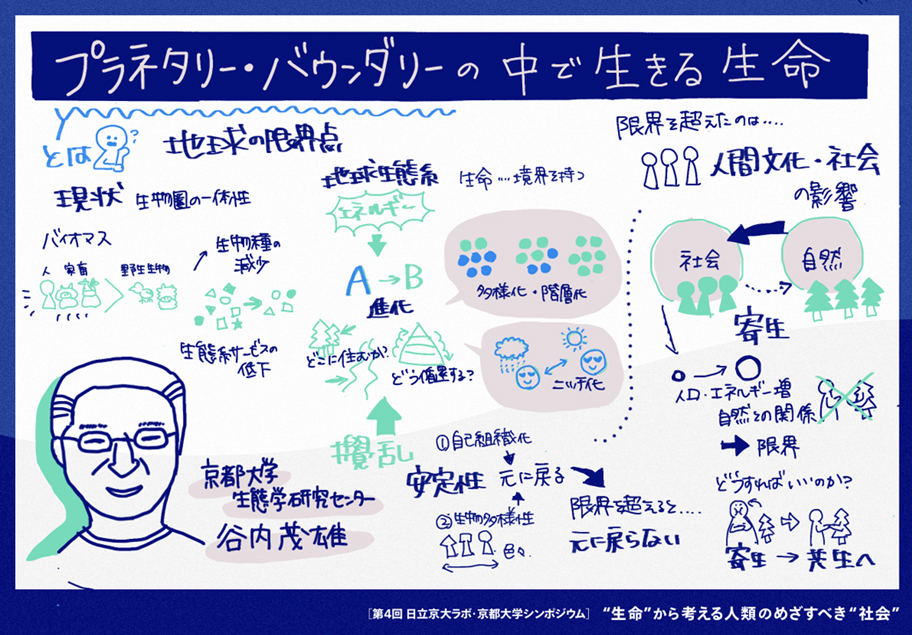

プラネタリー・バウンダリーの中で生きる生命

谷内 茂雄 京都大学 生態学研究センター 准教授

谷内氏の専門は理論生態学。理論と数理モデルによって地球の生態系で起きるさまざまな現象の謎を解く研究を行なってきた。また、流域管理のあり方を明らかにする学際プロジェクトにも取り組んでいる。今回は、「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界、惑星限界)」をキーワードに話題提供を行なった。

プラネタリー・バウンダリーは、地球の環境容量を規定する9つのプロセス(気候変動、新規化学物質、成層圏オゾンの破壊、大気エアロゾルの負荷、海洋酸性化、窒素とリンの循環、淡水利用、土地利用変化、生物圏の一体性)を対象に評価を行い、人類が生存できる安全な活動領域と限界値を示すものだ。もし、人間の活動がこの限界値を超えた場合、地球環境に不可逆的な変化が急激に起きる可能性があると言われている。すでに今、「生物圏の一体性」「土地利用変化」「気候変動」が危険なレベルに達している。

地球生態系の成り立ちを、地球上に生命が創発した約40億年前に遡って考えてみよう。地球上の生物から帰納的に抽出した「生命」の特徴は、境界となる膜(細胞膜)をもち、その膜を通して外部から物質やエネルギーを得て、自分の体を維持・構築すると同時に、自己複製して子孫をつくることだ。自己複製の際、ごく稀に生じる遺伝的な変化が環境により適合していると、自然選択を通じて進化が起きる。そして、その進化のプロセスを刻んだ生物の遺伝子は、新しい環境として次なる進化にフィードバックしながら、地球上の生態系は展開してきた。ただし、そこには常に気候変動とプレート運動に代表される「撹乱」がはたらいてきた。最近は、人間の活動もまた撹乱のひとつになっている。

地球生態系には大きく「自然選択(進化)」と「自己組織化」というふたつの構成原理がある。自然選択は個体の形質やニッチ・行動に対して、生息環境に対する適応性と利己性を進化させる。環境に適応したニッチや行動は、撹乱が起きても生物が生息適地に戻る復元力を生み出す源となる。一方、自己組織化は、群集(生態系)の時間空間分布パタンを形成する。個体と異なり、群集自体は撹乱に対して復元する合目的性をもたないが、地域・歴史・偶然に依存した力学的安定性をもつ。

また自己組織化は、個体の局所的で自律的な行動と相互作用によりマクロな分布パタンを形成する。個体群レベル(同種集団)では、個体が移動・分散してニッチな適地を探索し、群集(異種集団)レベルでは生産者(陸上植物・植物プランクトン)を基点に食物連鎖や棲み込み連鎖、共生(寄生)関係を介して適地に集合する。一例をあげると、地球上の大きな生物パタンである「バイオーム(生物群系)」は、植物のニッチである降水量と気温、すなわち気候によって地理的分布が決定づけられている。動物や菌類、微生物も、食物連鎖や共生関係によって、バイオームを構成する植物の空間的な分布位置を基点にして集まる。こうして地球上の生態系パタンがつくられていくのである。

このように考えると、生態系の限界を決める要因、あるいは撹乱に対する安定性を維持するメカニズムも自ずと明らかになる。ひとつは自己組織化のメカニズム。撹乱後、生態系を復元する力となるのは、群集を構成する個々の生物である。撹乱が収まれば、個々の生物は自然選択によって獲得した自らのニッチに自動的に戻るメカニズムをもっているからだ。また、多様な機能をもつ生物種を含む群集は、生態系の働きを安定化するメカニズムをもつことがわかってきている。

しかし、この20年ほどの研究で、撹乱が収まっても生態系が復元しない「レジーム・シフト」と呼ばれるケースがあることもわかってきた。地球生態系の限界を超えてしまう原因は、人間の高い適応力が生み出した人間社会の不具合にある。人間は分業可能な社会性をもち、高い生産性が人口とエネルギー消費量を増加させ、産業構造の変化は生態系との直接的な関わりを希薄化させた。また、「地球生態系に撹乱を与えても元に戻る」と考えていたが、撹乱後の地球生態系は元のものとは大きく異なることはあまり理解されていなかった。

生態学的には、人間社会と生態系は寄生者と宿主の関係にある。このまま、人間が生態系を搾取や改変、開発し続けると共倒れになってしまう。今、人類に残された提案のひとつは、人間社会から生態系の再生に取り組み、共倒れを引き起こす寄生関係から共生関係へと舵を切ることだ。地球生態系と人間社会の相互に好循環をもたらす、社会と生態系が一体になるシステムへの変革が必要である。

Q&A

Q . 現在の人類の文化水準と資源消費は持続的な種の存続限界を超えていて現状を維持していたら破綻に至ると思います。対策として現実的なのはどんな方向とお考えでしょうか。素人的にはより効率的に食料・水資源を確保する技術や資源のロスを極小化する技術の開発か、海洋や宇宙など生存圏の拡大か、などといったものを想像しますが、他にありますか。

谷内氏:生態系への人間活動の負荷は、乱暴に言えばですが、世界の総人口と1人当たりのエネルギー消費率(資源消費の指標)が増加する限り増え続けると予想されるので、少なくとも総人口が減少する、あるいは1人当たりのエネルギー消費率が減少しないと、負荷は減少しないことになります。私も資源消費の低減につながる食糧、水、エネルギーに関する技術開発は重要だと思います。しかし人口増加率が大きいと、資源消費の低減効果を打ち消して、トータルとしての生態系への人間活動の負荷は増加することになります。日本や韓国では出生率の低下が社会的な問題となっていますが、世界的にみると人口増加は少なくとも2050年までは続くと予想されています。ですので、人口が減少あるいは定常に達するまでは、技術開発と「生活習慣を変える」ことによって1人あたりの資源消費を減らすことが不可欠だと思います。

Q . 人間は特に脳が発達した生物として、短い年月で地球生態系を改変しその持続的バランスを崩壊させた事実があるが、短い年月で持続的バランスを進化させる可能性も持つ重要な生物だと思う。人間だからこそ可能な持続可能な社会に向けた取り組みや条件などについてご意見をお聞きしたいです。

谷内氏:人間だからこそ、という視点でいえば、将来世代を中心に据えた体験的な教育を進めていくことが大切だと思います。現在進行している、社会経済のしくみを社会が持続可能になるよう変えていく過程では、すでに多くの人が失業・倒産といった生活上の大きなリスク・不安を経験していると思います。たとえば、自動車産業は、内燃機関による自動車生産から電気自動車へシフトせざるをえない状況になりつつあります。新たな仕事に就けるのか、新しい技術に適応できない場合はどうすればよいか、といった不安にこたえるセーフティネットなどの制度が十分でないまま進んでいけば、たいへん厳しい時代になると思います。特に、40代以降の大人の場合、いままでの生き方や価値観を転換するのは大きな苦痛を伴いますし、変えることは無理かもしれません。しかし、子供(将来世代)の場合は、早い時期から、体験や教育を通じて、「持続可能な社会とはどういうものであり、変革期をどう生きていけばよいのか」を当然だと考えることができるようになれば、比較的短い年月(それでも2~3世代はかかるでしょうか)で将来世代が新しい社会に適応できるようになるのではないか、と思います。

Q . 日々の生活の中で「地球の限界」をなかなか実感できず、実感するための仕組みが必要だと感じています。具体的な方法やご意見を聞きたいです。

谷内氏:いま住んでいる、あるいは子供時代に住んでいた地域(市町村)の自然や社会の変化を調べてみてはどうでしょうか?自然の変化:季節の変化(夏や冬の気温、年間降水量・降雪量)、生き物の変化(赤トンボ、メダカ、ミノムシ、タンポポなど子供のころ身近にいた生物の消失、シカやイノシシ・クマの人里への出現頻度)、社会の変化:水田や畑、空き地、山林などの宅地などへの転用、第1次産業従事者の低下・年齢構成の変化、農産物の種類の変化、水産物の種類の変化など、これらは20年~30年で実感として相当変わっていますし、気象庁や各都道府県の環境白書や統計情報など、ネットで調べることができるデータもあります。こういった市町村レベルの変化が、日本全国、さらに全世界で、地域によって程度の違いはあっても同時進行的におこっています。それぞれの地域環境の変化が、地球全体で積分された結果として(すべてではありませんが)地球の限界を決めていると考えればどうでしょう。

Q . 経済価値(貨幣制度)に偏重する社会である限り、やはり人はその価値を上げることに偏重すると考える。生態学の視点から貨幣に変わる価値を見出し得るか?

谷内氏:私は、人間の場合も、基本は、生存に関わる衣食住の確保、異性との関係構築、友人を得ること、社会的な役割や承認を得ること、に関するベーシックな欲求が、(個人によって程度の違いはあると思いますが)他の社会的な動物と同じように自然選択で獲得された普遍的な人間の価値の基盤だろうと思います。ただ、貨幣はさまざまなモノやサービスと交換でき蓄財もできるので、人間の社会においては、経済価値が共通の価値尺度となっているのではないでしょうか。お金を儲けることが、上記のすべての価値を手に入れる機会を直接・間接に高めるだろう、と考えられるからです。

Q . 共生、しくみが大切との結言がありますが、具体的に何をどのようなレベルで対応すればよろしいのでしょうか?

谷内氏:生態系や生物多様性に直接かかわるのは、その生態系や生物多様性がある地域に住む人だと思います。市町村や都道府県などの地域や流域スケールで生態系・生物多様性の保全・再生活動に直接・間接に関わることが、グローバルなスケールでの保全・再生につながると私は思います。とはいっても、地域や流域に住む人の考え方や職業は多様であり、共通の理念として再生・保全に賛成はできても、個々人や地域社会には、より優先順位の高いこと(たとえば、経済的収入を得ることや地域の活性化など)があるのが普通だと思います。そういう条件の下で、たとえば生態系や生物多様性の保全・再生活動に無理なくコミットするひとつの方法として、個人や地域の価値観と接点を持てるように自治体、NGO、研究者、地元企業、地域の住民が協力して保全・再生活動をうまくデザインしていくことではないかと思います。生態系・生物多様性の保全・再生に参加することが、個人や地域社会の目的につながるのであれば、保全・再生活動に参加するハードルはずっと低くなると考えられるからです。

Q . ご提案の「社会ー生態システム」への変革は、地域の一次産業に根付いた(いわば植物的な)自然環境も含めた相互扶助社会を目指すことのように受け取りましたが、ご意見を伺えれば幸いです。

谷内氏:そうですね。地域の生態系・生物多様性に直接かかわる農林水産業など一次産業において、生態系・生物多様性を保全・再生する活動が経済的収入や地域社会にとってプラスになる好循環を生み出せる社会がベースだと思います。ただ、「相互扶助」といってしまうと、個人や地域社会の可能な活動の範囲をせばめてしまうように思います。個人や地域が生態系・生物多様性の保全・再生を第一義的な目的としなくても、自分の価値観や自分の利益を基準に保全・再生活動に参加して、うまく活用できれば、結果として生態系・生物多様性の保全・再生につながる、いいかえると保全・再生に利用を含めた活動といったスタンスがよいのではと思います。

Q . 2年間続いているコロナ対策は、代謝・共生を阻害し、進化・免疫など健全性と脆弱な方向へ進んでいるように思いますが、どう思われるでしょうか。

谷内氏:「代謝・共生を阻害」ということばは、人間社会の活動を制限しているという意味だと思いますが、こう考えてみてはどうでしょうか?人間個人が病気にかかった場合、仕事や学校を休んで十分な休息をとらないと病気は進行します。休息をとることで、病気の進行を抑えて、免疫機構が活性化する時間をかせぐことができます。同じように、社会の場合も、病原体に対する対抗策を生み出さないまま経済活動を続けていれば、感染症は急速に伝播し、社会全般に大きな影響を与えていたと思います。社会的な活動を抑えている間に、感染リスクをどうすれば抑えられるかといったデータに基づいた知見の蓄積やワクチン・治療薬を開発することができれば、社会レベルでの免疫を獲得して感染症に対するレジリアンスを高めることができる、そのためのコロナ対策だと私は思っています。

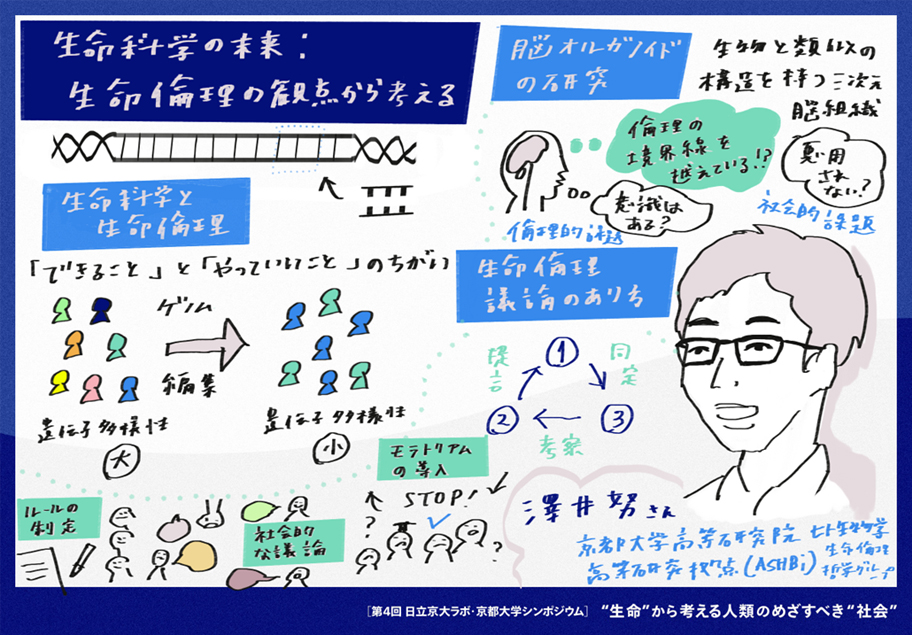

生命科学の未来:生命倫理の観点から考える

澤井 努

広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授

京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点・連携研究者

澤井氏の専門は、生命倫理学、哲学、宗教学。先端科学技術の研究開発にともなう倫理的課題を研究している。今回、生命倫理の観点から生命科学の未来を考える視点を提示いただいた。

現在の生命科学の進歩はめざましい。たとえば、2011年、東京大学の中内啓光教授のグループが、ラットの臓器をもつマウスをつくることに成功した。膵臓ができないように遺伝子を操作したマウスの受精卵に、ラットのiPS細胞を入れて成長させたのだ。この方法を応用すれば、ブタのような異種動物の体内でヒトの臓器をつくり、移植用に提供できる可能性がある。

また、2018年に京都大学の斎藤通紀教授のグループは、ヒトのiPS細胞から体外で卵子のもとをつくることに成功した。さらに、2020年のノーベル化学賞を受賞したエマニュエル・シャルパンティエとジェニファー・ダウドナは、遺伝子を自在に操作するゲノム編集技術の画期的手法を開発。ヒトを含む動植物の遺伝子を非常に簡単かつ低価格で効率よく操作可能になった。

これらの研究は、著しく医療を進化させる可能性があると同時に、望ましくない帰結を生む懸念もある。たとえば、体外でヒトの精子や卵子をつくる技術を用いれば、理論的には複数の親を背景にもつ子どもをつくることが可能になり、それは従来の生殖や家族のあり方を根本的に変えるインパクトを持つだろう。また、ゲノム編集技術を生殖に利用すれば、場合によって遺伝的な多様性が失われるかもしれない。

澤井氏は、こうした先端科学技術の研究開発をより良い社会につなげるために、生命科学の最先端で研究を進める科学者とタッグを組み、「さまざまな技術が利用可能になる未来において、やっていいこと/やってはいけないことは何か」を考える研究に取り組んでいる。その一例が、脳オルガノイドを使った研究とそれに伴う倫理的・法的・社会的課題だ。

脳オルガノイドとは、ES細胞やiPS細胞のような多能性幹細胞からつくられる3次元の脳組織で、ヒトの脳を構成するさまざまな部位をつくることが可能である。この脳オルガノイドは、脳そのものを解明する基礎研究や、脳疾患の原因を解明し、創薬や治療法の開発に活かす応用研究、脳梗塞や脳卒中で機能不全に陥った脳の再生医療などへの活用が期待されている。すでに治療薬の開発に活用されており、2015年、南米を中心にジカ熱が大流行したとき、アメリカの研究グループは、ジカウイルスに感染させた脳オルガノイドを用いて治療薬の開発を行い、2017年に成功した。

こうした成果の一方で、脳オルガノイド研究に対する倫理的な懸念も表明されている。2019年10月、英・ガーディアン紙は「ヒトの脳培養で科学者は倫理的に一線を超えているかもしれない」というセンセーショナルなタイトルで3つの研究成果を紹介した。1つ目はヒトの脳オルガノイドから脳波が検出されたという報告。2つ目は、網膜細胞を結合して光を当てたときに、ヒトの脳オルガノイドが複雑な神経活動を示したという報告、そして3つ目はマウスの脳に移植したヒトの脳オルガノイドが生着したという報告だった。これらの成果は「ヒトの脳オルガノイドは意識をもつのではないか」「移植によって動物は高次の脳機能を獲得するのではないか」という懸念を引き起こしている。国際幹細胞学会やアメリカの科学・工学・医学アカデミーもこの問題に関する報告書をまとめるなど、国際的な関心を集めている。

こうした問題について、「意識の有無をどうはかるのか」という倫理的課題、「研究によって意図せず不適切なメッセージを表明することにならないか」などの社会的課題、「意識をもつ脳の権利や福祉はどう配慮するか」などの法的課題など、さまざまなアプローチで議論する必要がある。

生命倫理については、潜在的な課題を把握する「同定」、同定した課題を多角的に検討する「考察」、そして具体的な方向性を示す「提言」という3つの段階を経て結論を導くべきだろう。またその議論のプロセスでは、研究開発を一時停止して議論を行う、モラトリアムの導入も場合によって必要だ。これは一見遠回りのようで案外近道になる可能性がある。さらに、生命倫理学者だけでなく、一般の人も含めた多様な意見を取り入れて結論を導く、社会的議論の推進も重要である。

Q&A

Q . 生物に対する倫理的配慮をどこで線引きされていますか?

澤井氏:生物医学研究における生物への倫理的配慮では、人か人でないかで線引きするのが一般的かと思います。これに対して、苦痛を感じる能力のある動物に対しては等しく同程度の倫理的配慮が必要だという見方もありますが(人を人だからという理由で特別扱いするのは「種差別」だという主張です)、人に対する倫理的配慮と人以外の動物に対する倫理的配慮を区別すべきという考え方は私たちの直観にも適っているかと思います。もちろん、そうは言っても、人以外の動物に対して何の配慮もする必要がないとか、人以外の動物は動物の種類にかかわらず等しく配慮すべきだというわけではありません。例えば、マウスやラットのようなげっ歯類とカニクイザルのような霊長類でも倫理的配慮の程度は異なります。それは、マウスやラットよりもカニクイザルの方が精神的・心理的な能力が高く、そうした動物が被る苦痛や苦悩に配慮する必要があると考えられているからです。このように、少なくとも生物医学研究において、私たち人に対する倫理的配慮と動物(の種類)に対する倫理的配慮はある程度合意の上で線引きがなされています。

Q . 生命倫理のルールはどのようにつくられるべきか。

澤井氏:特に社会的影響力の強いトピック(例:ゲノム編集)に関しては、私自身、体系的に議論するのが望ましいと考えています。「体系的に」というのは、ある特定のトピックが提起しうる潜在的な倫理的・法的・社会的課題を同定し、その同定した課題を多角的に考察したうえで、ルールを作る(例:ゲノム編集を規制するための倫理的・法的な枠組みを作る)ということです。もちろん、科学・技術の進歩が社会にとって利益になる場合も十分に考えられますので、不必要に議論を長引かせるのではなく時間を区切って、また国際社会とも連携を図りながら、ルールを作っていくことが大事だと考えています。

Q . 意識と倫理を結び付けていましたが,どのレベルの意識かを定義していただくとよりわかりやすくなります。例えば、動物でも低次の意識は存在するので,意識の定義は必要に感じました。

澤井氏:ご指摘の通りで、講演中では込み入った話はできませんでしたが、意識と倫理の問題(すなわち、意識の有無はある存在者の倫理的配慮に対して何を含意するのか)を考える際、意識の種類や程度を考える必要があります。また私たちは、生物医学研究において、苦痛を感じる能力を持つ動物、さらにはかなり高次な精神的・心理的能力を持つ動物(例:ブタ、サル)を研究利用していますし、日常生活でもそうした動物(例:ブタ、ウシ)を食用に利用していますので、そういった既に行われていることと、脳オルガノイドが意識を持つことを比較し、何をどの程度倫理的に配慮するかを整合的に議論していくのも大事かと思います。この点に関する議論は、既に拙著(『命をどこまで操作してよいか――応用倫理学講義』慶應義塾大学出版会、2021年)や論文等(例:ヒト脳オルガノイドがもちうる意識の問題を検討し、研究上の倫理的枠組みを提案」https://ashbi.kyoto-u.ac.jp/ja/news/20220218_research-resul_sawai/)で発表しておりますので、ご関心があればご一読いただければ幸いです。

Q . 生命倫理は確かに重要ですが、それで破壊的な状況に遭った時に対応できるのかこころもとない。独ヒトラーや日本軍731部隊のような事態がでてきたらどうなのでしょうか?

澤井氏:これまで戦時下で行われてきた非倫理的な行為(ナチスドイツ、日本軍731部隊に代表されるもの)や平時に行われてきた非倫理的な行為(多くの国で行われてきた患者や被験者から適切な同意を得ずに行った実験行為)は、その後、私たちが人に対してどのような倫理的配慮が必要なのかを考える良いきっかけになりました。またそうした議論は、現在各国が生物医学研究を規制する際に採用している倫理基準にもつながっています。とはいえ、それでも望ましくない帰結が生じるのではないかと不安に思われるかもしれませんが、そのような状況に陥らないように、やはり生命倫理の問題を真面目に議論する必要があります(そのために私自身も微力ながら尽力したいと考えています)。

Q . 社会的議論によって何らかの合意案または許容案を導くことになると思われますが、それが曖昧になりがちであるがゆえに研究者を止められないという懸念はないでしょうか?

澤井氏:合意案が曖昧だから研究者を止められないというご指摘に関連して、議論したつもりだったが案外議論が不十分だったとか、議論の結果、十分に規制ができていなかった(また、規制する理由が明確化されてこなかった)とかで、議論していた頃には想定されていなかった、あるいは想定されていたが起こらないと考えられていた望ましくない帰結が起こってしまう可能性はあるかと思います。私自身、このような状況に陥るのを回避するためにも、要点を押さえた生命倫理議論が必要だと考えています。

Q . 社会性評価という観点での脳オルガノイド研究があればご教示ください。例えば感覚入力・行動出力を備えた脳オルガノイドを複数使用し、相互作用をさせるなどの取組があるのか興味を持ちました。

澤井氏:感覚入力・行動出力を備えた脳オルガノイドを生み出す試みは既にいくつか行われています。例えば、①マウスやサルなど既に感覚入力・行動出力を持つ動物に脳オルガノイドを移植する場合、②脳オルガノイドを他のオルガノイド(臓器のようなもの)など生体システムと結合させる場合、③脳オルガノイドをロボットなど非生体システムに結合させる場合です。脳オルガノイド研究者は、体外で作られる脳オルガノイドが十分に成熟しないという課題を克服するために感覚入力・行動出力を持たせようとしています。これによって将来的に、動物移植以外の場合でも、すなわち、生体・非生体システムと結合する場合でも、脳オルガノイドが「社会性」を持つことがあるかもしれません。

Q . 澤井先生のPPTの図で気になったことがあります。科学者や哲学者が、市民より上に描かれていました。何らかの意識や意図を持ってのことでしょうか? 生命を基底とする次元では、人の上下はないと思います。

澤井氏:図は知り合いのイラストレーターに作成していただいたものですが、特に意図はございません。また仰るように、科学者や哲学者の意見と市民の意見に優劣はないと思います。

第二部:社会とは —理性的なもののあり方—

※第二部で出演を予定していた佐野氏と宮越は日程の都合上、当日は欠席となり、講演は事前収録したビデオにて放映。

混生社会における共生のあり方

佐野 亘 京都大学 人間・環境学研究科 教授

佐野氏の専門は政治学、公共政策学。公共政策に関して、規範倫理の観点から考察を行なっている。今回は、多様度を増す混生社会における共生をつくる合意形成の方法を示した。

18世紀から21世紀までの近代において、多様であることが許される社会がつくられてきた。近代以前の社会には身分制があり、移動の自由が制限されており、地域ごとに宗教の統一性があった。しかし近代は、信仰、市場、移動、職業選択などの自由が認められる社会になった。またその結果としてもたらされた経済成長は人々の生活を豊かにした。経済が成長する時代は、衝突の解決策を探すことは比較的容易である。たとえば、日本の高度経済成長期には都市問題や公害問題が起きたが、経済成長が著しかったために社会が維持できていた。

自由と経済成長がある社会は、基本的に代議制民主主義のしくみによって、公共のルールとなる政策や法律をつくり、社会のなかで起きる衝突に対応する。具体的に言うと、約1億人の日本国民の意見を約500名の議員の考え方に縮約し、さらにいくつかの政党へと集約するという方法で法律や政策をつくることができていた。また、政党間や地域間の対立があったとしても、究極的には「同じ国の国民である」という共通認識をもつことができた。

ところが20世紀末以降、「お互いの自由を認め合う」という近代的な手法では多様性に対応できなくなってきた。近代までは自由を認め合うことで衝突を回避できていたが、今は「言論の自由と宗教の自由が対立する」などのように自由同士の衝突が起きている。自由を認める人と認めない人の衝突が起き、さらには自由の捉え方そのものも多様化している。

経済成長も鈍化しているため、豊かさの享受によって紛争を抑える戦略も取りにくい。先進国においては、経済成長を目指すのであれば格差社会を認めざるを得ない側面もある。たとえ経済成長によって「豊かさ」を得たとしても、社会の分断や衝突をむしろ増やしてしまうことになる。経済成長を求めずにゼロサム社会で我慢するのか、経済成長を選んで格差社会を認めるかという非常に厳しい二者択一の状態だ。

政治不信の広がりによって代議制民主主義も機能不全に陥っている。かつては、地域コミュニティ全体で利害や意見を共有していたので、その意見を代表する議員を選ぶことができた。しかし、今は地域コミュニティを構成する人々が多様化し、意見や考え方を共有できていない。従来の代議制民主主義のしくみでは、「自分が選んだ議員によって自分の声が政治に反映されている」という感覚をもてない人が増えているのだ。

また、社会を維持する最後の砦であった「同じ国の国民である」という国民国家の枠組みも危機に陥っている。国際結婚や移民が増え、他国の社会や文化を知ることにより、自国では当然だと思っていたしくみを問い直す機会が増えたことにより、文化のボーダーレス化が起きているからだ。この状況を解決するうえで、大きな制度提案やビジョン・理念の共有は重要なアプローチ方法ではある。しかし、こうしたシステムに頼り切るよりも、衝突が起きるたびに関係者同士で合意形成するための対話がもっとも大事だと考える。

ただし、合意にはさまざまなグラデーションがある。根拠も結論も同じくする「完全な合意」、根拠は異なるが結論は同じという「重なり合う合意」、互いに譲り合う「妥協」、力関係による「暫定協定」、あるいは多数決などによる「手続きについての合意」などである。多様化が進めば進むほど「完全な合意」を目指すのは非常に難しくなる。混生社会における多様度を考えると、「重なり合う合意」や「妥協」などゆるやかな合意によって対処せざるを得ないと思う。

「その場をどうにか乗り越える」というイメージで関係者同士が対話を重ねる。ときにはお互いに譲歩しあう妥協というかたちも含めて、個別に合意の可能性をさぐっていく。途中で意見が変わったり、玉虫色の意見になったりすることも恐れないこともまた、混生社会でお互いに共生する知恵として認められるべきだと考える。

Q&A

Q .合意形成において、個人や集団の利害関係だけでなく、さらに上位概念における利害や普遍的価値における利害を同時に考えることも必要だと思う。SDGsの考え方などが近しいと思われるが、合意形成において機能していると考えられるか?

佐野氏: SDGsの提唱により従来顧みられなかったことについて合意しやすくなっている面はある。ただ、SDGsそのものに反対する人もいるだろうし、SDGsの17のゴール同士が対立したりトレードオフの関係になることもある。そういう意味では、やはり個別の努力も必要になるだろうし、非常にローカルな場面で各自が努力することも避けられないと考える。

Q .共生のためには相互扶助の考え方が重要だと思う。現在は、国や自治体が税金を活用し、間接的な相互扶助を実現しているが、公平公正のルールのもとに多様な利害に対応できているとは言えない。クラウドファンディングのように、直接的な相互扶助のしくみは実現できないだろうか。

佐野氏:これは大変よくわかる指摘だ。直接的な相互扶助のしくみはとても魅力的なアイデアだが、どうしても偏りを免れない側面がある。たとえば、ふるさと納税や市町村のクラウドファンディングを見ると、お金を集めるのが上手な市町村とそうではない市町村の差は顕著だ。直接的な相互扶助のほうが個別の合意形成に近いところもあるが、それだけで充分だとは言えないだろう。国や自治体による間接的な相互扶助には、こうした偏りを是正する意味合いもある。その意味でも、今回話した「政府は機能しているのか」ということが大きな問題になってくる。

Q .メタバースは共生社会形成に及ぼすか、及ぼすべきかどうかご意見を伺いたい。リアルな世界では国境によってお互いが干渉しない社会が形成されているが、メタバースのようなバーチャルな世界では教会のない社会が形成しうる。創成期である今が重要だと思われる。

佐野氏:私自身は、こういう動きは大変面白いし重要だと思っている。今回、社会における多様度が、社会の無秩序や衝突をあまりに大きくしてしまうことを話したが、実はリアルな社会では許されなくてもメタバースであれば許される多様度がある。そういう意味では、メタバースがリアルな社会の空気抜きになる可能性はある。リアルな社会では衝突を避けて、多様性を包摂するという社会のしくみも構想できるかもしれない。常にうまくいくかどうかについては危惧するところはあるが、ひとつの可能性として考えることは大事だと思う。

Q .「格差の問題は,幼少期の生育環境の格差と因果関係があり,その幼少期の格差を減らすため,事前分配して幼少期から公的に教育する」という考え方がノーベル経済学賞のJJヘックマンが提唱しています。もちろん反論もありますが,多くのコホート研究や社会経済学的な研究からの仮説です。本仮説が正しいかどうかは別として,科学的根拠による因果解明は利害関係を前提とした合意形成の前に必要になってくるように感じます。その観点についてはいかがでしょうか。

佐野氏:そうですね、科学的根拠に基づく因果関係がどうしても必要なケースもあると思います。ただ、つねにそうとは限らないかもしれません。たとえば、時間的・コスト的制約があって、じゅうぶんに調査ができないケースは少なくないでしょう。また、客観的事実がわからないからこそ合意が形成しやすい、ということも考えられないわけではありません。

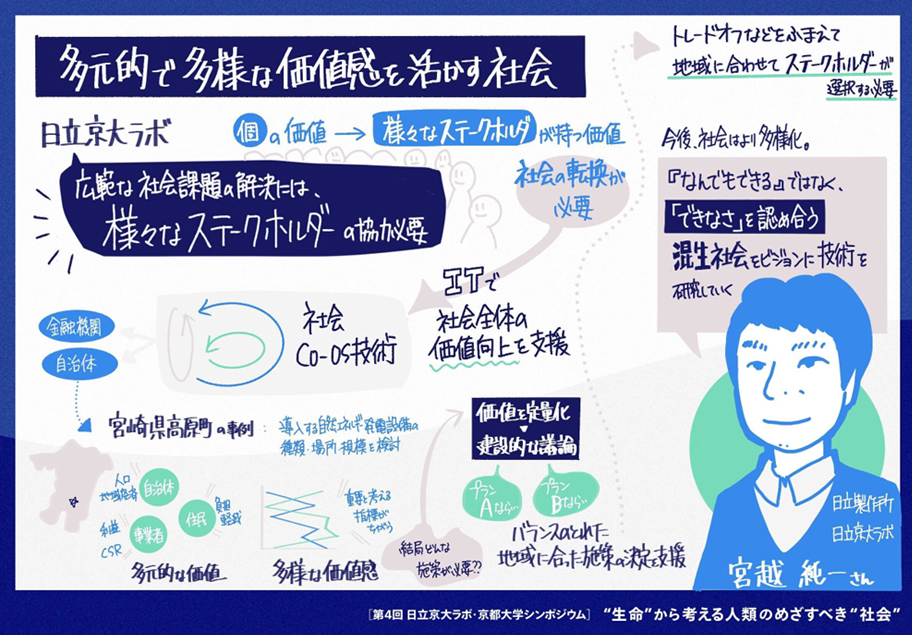

多元的で多様な価値観を活かす社会

宮越 純一 日立製作所基礎研究センタ 日立京大ラボ 主任研究員

宮越は、2016年に開設された日立製作所と京都大学の共同研究部門・日立京大ラボで主任研究員を務めている。今回は、日立京大ラボの取り組みの紹介を通して、多元的で多様な価値観を活かす社会に向けて目指すべき方向性を示した。

日立京大ラボは、京都大学の人社系の先生方と幅広く共同研究を行うラボである。2050年に向けた未来の「社会の在り様」のビジョンの発信をしており、書籍である「Beyond Smart Life」の出版や、すでにサービスを開始した長期的なシナリオ分析を行う政策提言AIなどの開発を行なってきた。

これまでの取り組みを通じて、日立京大ラボでは、広範な社会課題は自分や自国の価値観に基づく行動だけでは解決は難しく、さまざまなステークホルダーの協力が必要不可欠であると考えている。個々の価値ではなく、さまざまなステークホルダーの持つ価値を考慮する社会に転換していかなければならない。

さまざまなステークホルダーの価値向上のためのIT技術の活用のコンセプトとして、日立京大ラボでは社会コ・オペレーティング・システム(Co-OS)を提案している。社会活動を大きく個人行動・集団採用・方針決定に分け、主に個人の行動を決定するループと施策や政策などを決定するループに対して、IoT/AIを活用して介入・支援。この二重ループを継続的に回すことにより、社会全体の価値向上の実現を目指す。今回は、施策や政策を決定するループに関して、2019年度から自治体等と協議会を立ち上げて取り組んでいる、宮崎県高原町の事例を取り上げる。

日立京大ラボは高原町で、「自然エネルギーの利活用による持続可能な地域」を題材に、導入する発電設備の規模や場所、ビジネスモデルなどを検討している。高原町はその立地から、傾斜を利用した小水力発電と太陽光発電が有効だと考えられている。ステークホルダーは自治体、住民、事業者などであり、それぞれの価値指標をもっている。考えるべき価値指標が多すぎると、「地域にとってどの施策が良いかわからない」という課題が生まれる。

日立京大ラボでは、IT技術を用いて施策に対してステークホルダーのもつ価値を定量的に予測し、各施策の長所・短所を共有することで、地域に合う施策を考える建設的な議論を支援。センサなどを用いて収集した客観的なデータと、アンケートなどを通じて集めた住民などの主観に関するデータをもとに地域のモデルを構築。さまざまな施策に対する価値の変化をシミュレーションし、各施策に対する価値指標の変化を定量的に比較し可視化した。

今年度に、主観的価値のモデル化にを行った際の技術を紹介する。まず、オンラインアンケートなどで取得した関係者の回答データを用いて、一対比較の選好関係によって地域や住民にとっての価値観をモデル化。施策とモデルの一致度を算出し予測定量化した。本手法によって、重要とする価値指標によって適切な施策が異なることが明らかになった。

具体的には、導入する発電設備の規模などを変化させ、約2万通りの施策案の結果を予測し、「域内分配率」「再エネ利用率」「CO2排出量」「住民負担」の4指標についてランキングを行った。さらに、4つの指標の関係性を見ると、指標間でトレードオフの関係が発生することがある。このような場合は、すべての指標を同時に満たす施策は存在しない。指標間の関係性は地域特性によって大きく異なるため、それらを踏まえてバランスの取れた施策を探索する必要がある。

多元的・多様な価値観を活かした社会を目指すためには、さまざまなステークホルダーとともにこの定量化された結果を共有し、社会・環境・経済のバランスをとりつつ、地域にとってより良い施策を選択することが必要だと考える。これからの社会はさらに価値観の多元化・多様化が加速すると予想されており、あるひとつのコミュニティで社会課題を解決することは限界を迎えつつある。日立京大ラボでは、技術によって「できる」を増やすことを狙う社会の実現を目指すのではなく、「できなさ」起点に委ね合う、持続可能な混生社会をビジョンに掲げ、それを担う技術の研究・来る課題の抽出を行うとともに技術の進化を考えていきたい。

Q&A

Q .幸福感を真に実感できる地域コミュニティの在り方、目指すべき方向性、実例などについて紹介いただけると有難いです。

宮越:幸福感を真に実感できる地域までは実例としてできておりませんが、それに向けた方向性として、地域の人によって「よい」ことに、常に寄り添いながら進めていけることが重要と考えおります。

Q .均質性の同調圧力が絶え間ない日本社会の現実ですね。そもそも論として、多様性すら受け入れられないのに、多元的価値観を活かせる社会などいつになったら生まれるのでしょようか?

宮越:日本の文化的背景として、そのような観点があるかと思います。その文化を尊重しつつ、それによる社会へのネガティブなインパクトを可視化することができれば、現状より改善していってくれると期待しております。

Q .予測に基づく意思決定の仕組みを作るために必要なことは何ですか?(予測と結果の途中評価?)

宮越:今回の発表は、予測と可視化に関してですが、そのあとの意思決定のプロセスとしましてはどういった観点で、意見の食い違いが出ているか、共有することで妥協点を探索する、という技術も検討しております。

Q .well-beingのような社会価値が向上したことを現実的に測ることは可能ですか?

宮越:計測することは非常に難しいですが、まだ詳細は述べられませんが、既存のアンケートなどの手法と、AI/IOT技術の組み合わせを検討しております。また、計測に当たっては、現地NPOの協力やスタートアップとの連携を検討しております。

Q .多数のステークホルダーが協力するために必要なことは?(予測によって協力してくれるか?コミュニティによって協力してくれるか?何かしらのルールが必要か?(儲け過ぎても意味がないような))

宮越:協力を行っていくためには、第一段階として、問題に対してステークホルダーで共通の情報を持つことだと考えおります。そのうえで、何が良くて、何が悪いといった議論に発展し、協力につながっていくと期待しております。

Q .多様な価値を生かすことと生産性を上げることは相矛盾すると思うのですが、そのバランスをどのように取れるかについてご教授下さい。

宮越:多様な価値と生産性向上は必ずしも矛盾はしませんが,地域によってはある二つの指標間で矛盾状態が発生することはありえます。その場合は、互いの主張が同時に解決できる方策を検討することが理想ですが、必要に応じて、双方の主張の対立点を可視化し、建設的な議論によってバランスをとる(合意をとる)ことが必要となると考えられます。

総括

シンポジウムの最後に、モデレーターの兼松氏による総括が行われた。

同じ大学のなかでも、これだけ幅のある研究が行われているという京都大学の魅力も伝わったのではないかと思う。谷内氏の「プラネタリー・バウンダリーの中で生きる生命」については、撹乱が収まっても生態系が復元しない「レジーム・シフト」の背後にある、寄生者と宿主という人間と生態系の関係性を、共生関係に変えて行くためにどのようなコミュニケーションが必要かを考えさせられた。澤井氏には、「生命科学の未来:生命倫理の観点から考える」というテーマで、生命に対して異なる視点をいただいた。脳オルガノイドのような新しい存在に配慮するというような、誰もが経験したことのない新しい領域に踏み込むときに、モラトリアムを設けて研究開発を一時停止するという考え方が印象に残った。

佐野氏の「混生社会における共生のあり方」では、近代社会がつくりだした合意形成のあり方は非常に大きな発明だったのだろうと改めて認識した。しかし、時代が代わり新たな社会のあり方が求められるときに、さまざまな合意のバリエーションがありえることを学ばせていただいた。「重なり合う合意」が良いのかと思いきや、意外と「妥協」という合意にも希望があるのではないかということは大きな気づきでもあった。宮越氏の「多元的で多様な価値観を活かす社会」では、社会課題を解決するための技術を社会に実装していくプロセスを詳しく紹介していただいたことにより、日立京大ラボの研究に対するイメージが湧いた。

おそらく現代は、もともと共生していた社会が時代の変化によって失われてしまい、新しい技術を交えて共生をつくりなおしていく壮大な過渡期。だからこそワクワクする部分があるのではないかと思う。そのなかで「生命とは何か」という根源的な問いに立ち返ってみると、その都度の合意形成で成り立つあり方や、あえて「できなさ」を起点とする社会のように、深い部分につながる部分が見えてくる。また、そこから生まれる技術に希望と可能性を感じた。今後もさらに生命について学びながら議論できる場を増やしていきたいと思う。

閉会挨拶

プログラムを終えて、閉会の挨拶に日立製作所執行役常務 CTO 兼 研究開発グループ長の鈴木教洋が登壇した。

日立京大ラボは、2050年の未来社会を描き、社会課題を解決することを目指して進めている。2050年には、信じるものや頼るものが失われ、やることがなくなる「クライシス5.0」が起きるのではないかと予測し、それを乗り越えるために「イマジネーション5.0」にて検討を進めてきた。その結果として、やはり好奇心こそが未来社会の新たな課題を解決するのではないかと、「Beyond Smart Life 好奇心が駆動する社会」という書籍をまとめて提言した。

本シンポジウムでは、「生命とは何か」という根源的な問いから未来社会の課題解決を捉えることに取り組んだ。第一部「生命とは」では、谷内先生からプラネタリー・バウンダリーとウェル・ビーイングのバランスを取りながら好循環を回していくことが非常に大事だというお話があった。澤井先生からは、生命科学において「できること」と「やっていいこと」の狭間で社会的なコンセンサスを得ながら技術的な進歩を図ることが大切だというお話だったと理解している。

第二部「社会とは」では、佐野先生から混生社会のなかで共生をつくるために、互いに譲り合う妥協が非常に重要だというお話があった。外部環境が変化するなかでどうやって最適解を探っていくのかを考えるうえで、我々のヒントになったのではないかと思う。最後は、日立京大ラボの取り組みを紹介させていただいたが、まさしく佐野先生が言われた課題を、データ利活用によって可視化して、どのように歩み寄って施策をつくり実装していくかなのだと思う。宮崎県高原町のように、住民を巻き込んだ社会イノベーション事例を積み上げ、地方創生を含めた日本社会の課題解決に貢献できればと考えている。本日の議論を通して、2050年の未来社会からのバックキャストに向けた社会課題にさらに取り組んでいきたい。