2023年1月26日に第5回日立京大ラボ・京都大学シンポジウムが開催されました

- 現代文明と日本の将来

佐伯啓思氏 - 「非物質化」に向かう資本主義の新しい形

諸富徹氏 - アジア・アフリカから考える資本主義の未来

長岡慎介氏 - WEターン:できることからできなさへ

出口康夫氏 - 協同社会づくりのプラットフォームと実践

朝康博氏

第5回日立京大ラボ・京都大学シンポジウム

創造的市民による社会づくりとWellbeingの実現

グローバル化が進む現代では、行政やアカデミア、産業界が一体となって社会のデジタル化を推進し、社会システムにおいては効率性や利便性の向上、地域においては持続可能性の向上を図ってきた。一方で、このような技術革新による社会変革の方法に代わって、自らの創意によって社会課題の解決を目指す、創造的市民の手による社会づくりが活発になりつつある。

2023年1月26日に東京・上野イーストタワーで開催された、第5回日立京大ラボ・京都大学シンポジウム「創造的市民による社会づくりとWellbeingの実現」では、創造的市民による社会づくりを支える理論と実践について議論が深められた。今年度は、会場およびZoom Webinarでのオンライン生配信によるハイブリッド方式で開催し、全国から約321名が参加した。

開会挨拶

時任 宣博 京都大学 研究・評価担当理事・副学長

頭の挨拶に立ったのは、京都大学理事(研究・評価担当)・副学長を務める時任宣博氏。産官学が一体となりDX(Digital Transformation)を推進し社会システムの効率化や利便性が向上すると同時に、企業もSX(Sustainability Transformation)に取り組むなど、国や地域の持続可能性の向上も図られている。一方で、市民が自らの創意工夫をもって社会づくりに直接参加する、社会変革の方法にも注目が集まっていると現状を分析。日立京大ラボもまた、産官学に「民」を加えたオープンイノベーションの枠組みを発展させ、今後望ましい社会の実現に求められるテクノロジーを研究している。本シンポジウムを通して、さまざまな学問分野から目指すべき社会の姿について議論を深めるとともに、日立京大ラボの活動への理解につなげたいと期待を述べた。

シンポジウムのモデレーターは、今年で4回目となる、さとのば大学副学長・NPOグリーンズ副代表の兼松佳宏氏が務めた。

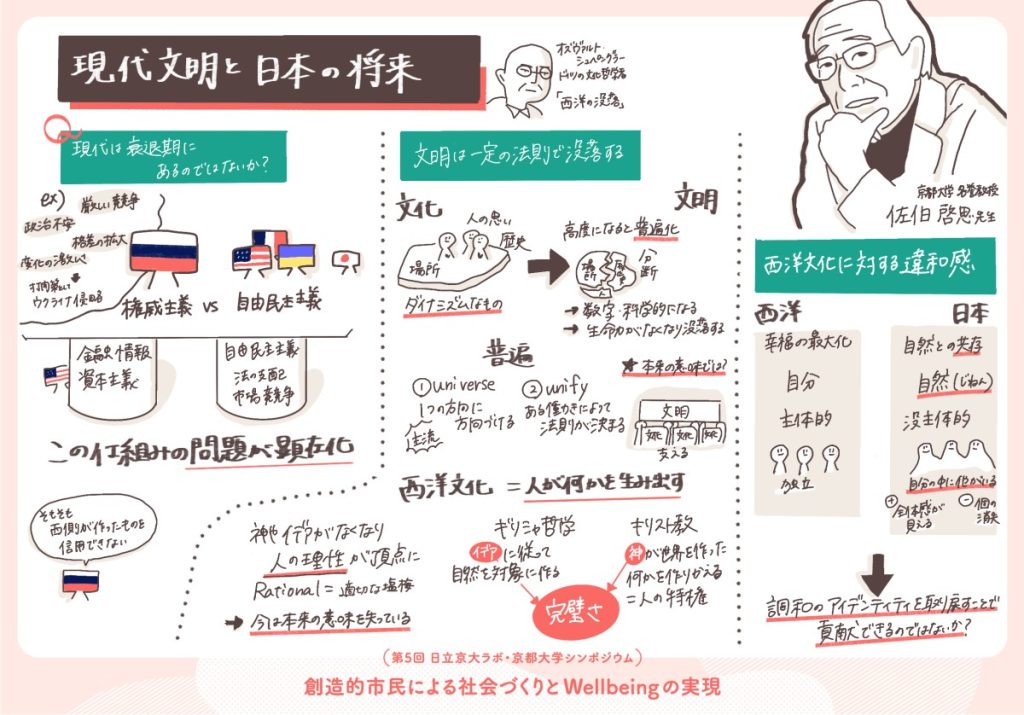

基調講演 現代文明と日本の将来

佐伯 啓思 京都大学 名誉教授・人と社会の未来研究院 特任教授

佐伯氏の専門は、政治・経済を中心とした現代社会論、現代思想。共生文明学、現代文明論、現代社会論、社会思想史を研究テーマにしている。基調講演では、文明論の観点からグローバリズムの源流を紐解き、この時代に日本的な創造性の可能性を論じた。

今、社会は非常に大きな転換期を迎えている。私は現代文明が破局・衰退に向かっていると認識している。2022年2月24日に発生した、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を考えてみよう。ロシアがウクライナを侵略した動機のひとつは、もちろん両国間の歴史的な葛藤だろう。しかし、その背後には冷戦後の新しい世界秩序の問題がある。ポスト冷戦の世界において、アメリカは自らが主導する金融情報資本主義と、それを支えるイデオロギーとして自由民主主義の普遍的価値を掲げ、自らを中心とした世界秩序をつくろうとした。ところが、冷戦終結から30年以上が経つ今、多くの問題が顕在化しているのは周知の通りだ。

金融市場が不安定化し、情報環境が急激に進化するなかで、グローバル市場で覇権を取るには、情報だけのイノベーションで競争を強いられる。この厳しい状況は、先進諸国に所得格差や資産格差を生み出し、政治を不安定にした。アメリカではトランプ政権が誕生し、ヨーロッパではEUが動揺してロシアにも影響が波及した。ロシアは、エネルギー戦略によって一時的に持ち直したが、経済成長率は他の先進諸国と同じく右肩下がりである。すると、イデオロギーとしての自由民主主義への信頼も揺らぎはじめる。ロシアは「そもそも、西側がつくり出した国民国家体制など信用できない」というところまで後退しているようだ。

1922年に出版されたドイツの歴史哲学者・シュペングラーの著書『西洋の没落』第2巻を紹介したい。誕生した文明は、永遠に進歩しつづけることはなく、成長を経て没落に至る。今から約100年前、シュペングラーは人類の進歩を約束したはずの西洋文明が没落に近づいていると考えた。文化とは、ダイナミクスを伴う生き生きとしたものだ。その生命力を与えるのは、特定の場所と歴史、価値観であり、それを学ぶなかで育まれる人間の心の働きこそが文化をつくる。ところが、文化は発展段階の頂点に至ると普遍化され、形式化・抽象化されて持ち運び可能になる。つまり、場所と歴史から切り離され、文化は文明に変わってしまう。西洋の文化は、ルネサンスを経て科学を発達させ、20世紀初頭に産業革命を起こした。普遍的な科学を発展させ、あらゆることを数値化し、計測しようとした。民主主義という普遍的な政治制度をつくり出し、巨大な都市を建設した。これらを、世界の国々が模倣することによって、世界的な文明ができあがった。

「普遍(universal)」の語源は、ラテン語の「unus(ひとつの)」と「versus(向きを変える、to turn)」であり、「全体をひとつの方向に方向付ける」という意味をもつ。もうひとつの意味は、「unify(一体化する)」に近く、多様なものをひとつに結合するというニュアンスだ。私は、「universe」は後者の意味において理解すべきだと考えている。ところが現実には、アメリカや中国などの大国が世界全体を一定の方向に方向付けようとする動きがある。シュペングラーは、文明が完成すれば文化を抑圧し衰退させると考えた。たしかに、文明と文化は対立する局面もあるが、一方で文明は文化によって支えられる。つまり、文明と文化の関係には、それぞれの国や地域がもつ文化を「unify」してひとつの文明をつくるやり方と、それぞれの文化が発現する生命力を世界に提供するというやり方がある。

では、なぜひとつの国や文明が、ひとつの方向を与えてしまうのか? このグローバル文明を生み出した西洋文化の核心には、人間が自分たちが生きる環境をつくり出す、非常に強い意思・意欲がある。だからこそ、西洋文化は世界に対してこれほど大きな影響を与え、歴史を動かしてきた。その背後をさらに探れば、西洋文化を支えるギリシャ哲学とキリスト教が深く関係している。

人間が「自然」を対象に理想的なものを創り出すという考え方は、ギリシャから生み出されたものだ。ギリシャの哲学者たちは「ポイエーシス(poíēsis、創造)」という概念を重視した。もともとのギリシャ思想は森羅万象を全て含むものとしての「自然」とみなし、その中からある形を取り出すことをポイエーシスと捉えた。だがプラトンは、理想的・理念的で抽象的な「それそのもの」を「イデア(idea)」と捉え、人間はイデアに従って「自然」の中からモノを創り出すと考えた。また、キリスト教は全能の神がこの世のすべてを創造したとするが、そのさい、神は人間に対し、この世の動植物や大地を、つまり自然を支配する特権を与えた。

ギリシャ哲学においてはイデアが究極の目的であり、キリスト教では神が創造した完璧なものが最終的なものであると考えられた。したがって西洋文化は、人間は完全なるものを求めて活動を続けるという考え方によって動かされてきた。ところが、神やイデアがなくなると、人間は自らの理性に従い、あらゆるものを人間の都合のいいようにつくるという発想が出てくる。無限の成長、無限の自由、人間空間の無限拡張という考え方は、基本的に西洋から生まれた。そして、グローバリズムを経て世界中に広がり、我々はそれを受動的に受け入れて、人間の幸福もまた拡大すると考えてしまった。そもそも、人間が無限にありとあらゆるものを支配できるはずはない。「理性(rational)」は「ratio(比率)」であり、適切な按配、組み合わせが本来の意味だ。しかし、いつしか人間の理性は万能であり、合理主義といえばすべてが許されてしまい、「ものごとの適切な按配」という本来の意味が失われてしまっている。それを回復するのも我々の使命だろう。

日本文化は、このような西洋文化に動かされてきたグローバル文明を、本当に納得できるのだろうか。グローバリズムに巻き込まれた我々はイノベーションを迫られているが、本来やるべきではないことをしている気がしてしまう。まず、日本文化と西洋文化では、自然に対する捉え方が違う。自然や社会を変えてしまう、あるいは人間の自由や物質的な生活、幸福を無限に拡大するという考え方が非常に弱い。むしろ、自然のリズムに人生や活動を合わせるので、自然のあり方と人間の生活がパラレルにある。また、日本人の自然は「自然(じねん)」であり「自ずから然らしむ」ものだ。西洋の拡張の思想に対して循環あるいは共生の思想が強く、人間が主体となって歴史や世界を動かせるという発想は非常に乏しい。「我(が)」を抑えることで、より素晴らしいものができると考え、没主体的ですらある。したがって、自分の利益や幸福だけを追い求めることは、日本人の性に合わない。むしろ、分(ぶ)を弁る、自分の根源を知る、あるいは「ratio」でいえば「適切さを知る」ことを重んじ、「ものごとを適切に配置する」という考え方こそ、日本文化の非常に大きな特徴だろう。

おそらく農耕社会の影響もあり、日本人は個人が自分の成果を主張するより、協力しあいものごとを成し遂げるなかで信頼関係をつくってきた。信頼関係は数値では表せない。見えないところで働くものであり、「私」のなかに他人が入っているということだ。したがって、バラバラの個人を足し合わせると社会になるのではなく、「私」の中に全体があるという発想が日本人にはある。このような日本人の集団意識には、集団に個人が埋没するというマイナス面もあるが、一人ひとりのなかにすでに全体を見る目が備わっているというプラス面もある。暗黙のうちにある信頼によって、お互いの利益や権利を争わずに全体が調和できるのだ。このような日本的なアイデンティティや文化の本来の姿を我々に取り戻すことによって、創造的な日本人としてもう一度グローバルの世界に貢献できるのではないか。その可能性こそを考えたい。

第一部:社会づくりを支える理論と展望

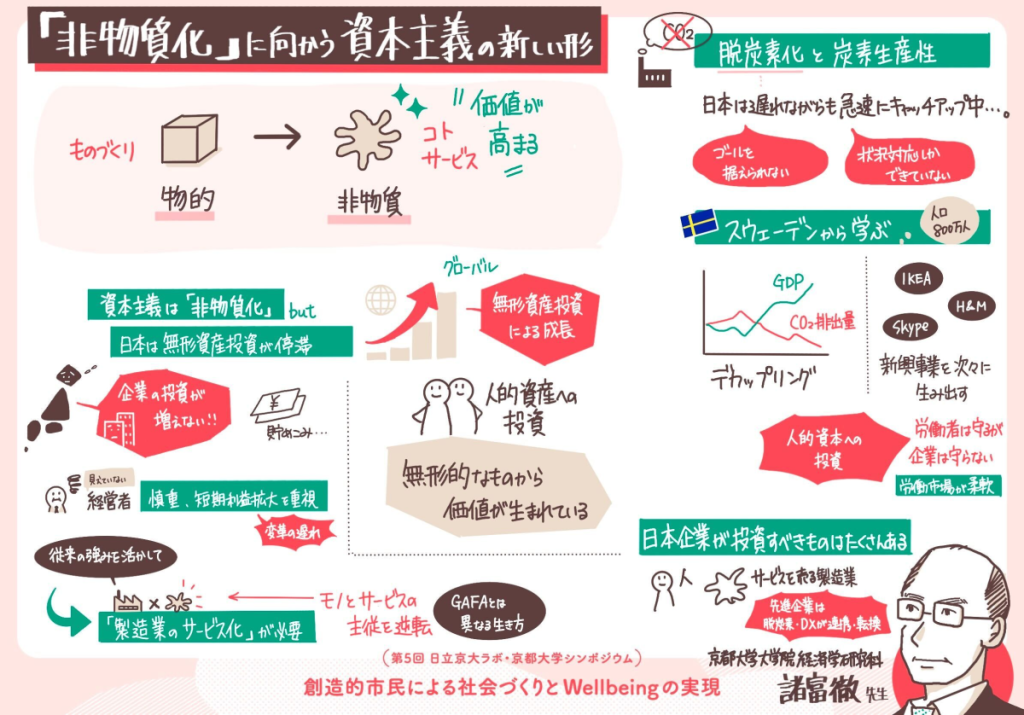

「非物質化」に向かう資本主義の新しい形

諸富 徹 京都大学 経済学研究科 教授

諸富氏の専門は環境経済学、財政学。環境経済学の知見を用いて、環境保全と経済成長を両立させる社会のしくみづくりを研究している。今回はモノからコトへと資本主義が非物質化し、世界的に脱炭素化が進むなか、日本経済の向かうべき方向が示唆された。

生産と消費の両面で、ものづくりに代表される「物的なもの」からサービスなど「非物質的なもの」が生み出す価値が占める比率が上昇している。アメリカでは、Windows95が発売された1995年に、有形資産と無形資産の投資額は逆転した。アメリカの格付け会社、スタンダード&プアーズが選ぶ大手500社の総資産における有形・無形資産価値の比率も1995年に逆転。2018年には無形資産の価値は有形資産の5倍以上になった。今やS&P500の上位5社に、典型的なものづくり企業は皆無だ。ところが、日本では無形資産投資はむしろ停滞し、逆転も起きていない。

投資面からの経済の無形化も進んでいる。「企業特殊的な資源(人的資本+組織構造)」は右肩上がりを続けている。また、ものづくりに密接な「科学的R&D」が縮小する一方で、人文知やアートなどに基づく「非科学的R&D」への投資が増加している。

こうした変化のなか、日本企業では内部留保や配当金が増加し、投資は伸び悩んでいる。GAFAをはじめとした無形資産投資が莫大になれば、ものづくり中心の投資は停滞せざるを得ない。ドイツは日本と同じくものづくり大国だが、すでに産業構造の転換が起きており、研究開発、ソフトウェアやデータバンクなどの業種が力強く伸びている。データを見れば、非物質的な業種へのシフトが経済を成長させることは明白だ。

ものづくりの延長線上にあった時代の日本経済は非常に強く、オイルショックも集団主義の良さを活かして見事に乗り切った。しかし、資本主義の非物質化に対応できずに衰退した一因は、ものづくり企業の人の育て方や組織構造、意思決断の方法にあるのではないか。また、無形資産が経済的価値の大きな源泉になった今、ものづくりだけで対抗しようとすると経済的チャンスを逃してしまう。では、日本はどのように従来の強みを活かし、経済の変化に対応すればよいのか。

おそらく、日本もまた「製造業のサービス化」に向かわざるを得ないだろう。製造業のサービス化とは、モノによって顧客との関係を形成し、サービスによってその関係を継続して収益を得ることだ。ここにGAFAなどとは異なる生き方があることは、すでにボーイング社やバイエル社など、世界的な製造企業もサービス化を進めていることからも明白だ。

今後、資本主義が生き残るには、脱炭素化を組み込んだ経済への切り替えが必須とされる。欧米では、科学的根拠に基づいて2050年までにCO2をゼロにするという究極のゴールを設定し、強い意思のもとで資本主義を変えようとしている。多くの企業が気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同して情報開示も進み、炭素税や排出量取引制度などのカーボンプライシングを導入する国や地域も拡大している。実は、日本は1990年代初頭まで、おそらくオイルショック時の省エネ努力の遺産により、炭素生産性(CO2排出量に対する付加価値)は世界トップレベルだったが、その後は停滞してヨーロッパ諸国に追い抜かれた。今は、急速にキャッチアップを進めている段階だ。

今後の産業構造転換に向けて、スウェーデンの事例を紹介する。福祉国家・スウェーデンの消費税率は25%と高いが、過去30年間の実質経済成長率は一貫して日本よりも高い。OECD主要国の平均賃金を見ると、スウェーデンは急上昇しているが日本は地を這うレベルである。この違いは、資本主義の柔軟な変化にある。スウェーデンはGDPの上昇に反比例してCO2排出量が減少するデカップリングに成功した。2050年のCO2ゼロにも明快なビジョンで着実に進んでいる。炭素税も世界で最も早く議論をはじめ、すでに世界最高水準の税率に達している。日本の産業界の代表は「炭素税導入は日本経済を衰退させる」と言うが、スウェーデンではIKEA、H&M、Spotify、Skypeとスタートアップ企業が続々と現れてグローバル展開している。その背景には、「企業は守らないが労働者は守る」という政府の方針に導かれた労働市場の柔軟性がある。失業しても生活の心配はなく、公的な職業訓練も受けられるため、積極的にスタートアップに挑戦できるからだ。一方の日本は、教育訓練投資への公的支出はOECD諸国で最も低い水準(0.15%)にとどまっている。日本は投資が停滞していると述べたが、投資すべき対象はたくさんある。製造業のサービス化を進めるうえでも、人的投資は決定的に必要だ。もちろん、日本の製造業のなかにも、脱炭素とDXを結び付けて新しいビジネスを展開しようとする企業はいくつもある。ここに、日本の資本主義の新しい希望があると考えている。

Q.情報の資本主義、デジタル資本主義は経済全体の10%程度にすぎないのでは?

諸富氏:資本主義は、ものづくりにサービス、情報、お金の価値が結びついて動いているため、情報や無形的な価値は、経済全体を覆いつつあることに特徴があります。変化の本質を考えると、10%にすぎなくてもその影響力は数字以上だと考えられます。

兼松氏:スウェーデンの「労働者は守るが、企業は守らない」についてもう少し詳しく聞きたい。

諸富氏:日本なら日の丸産業は絶対守ろうとしますが、スウェーデンはボルボですら守りませんでした。国家が産業を保護することに対して懐疑的なのです。企業が倒れると、リストラで放出された労働者は、福祉国家のライフラインに守られながら職業訓練を受けるので、新たなスタートアップが現れます。まるで、大木が倒れたあとに種が播かれて新しい芽が出るようなイメージですね。このような循環を許容する経済システムがあるので、企業も全力で新しいことに挑戦できるし、リストラにもポジティブな意味があります。社会的雇用が社会的責任だという日本の考え方は美徳ですが、同時に企業の柔軟かつ迅速な対応を難しくしていると思います。

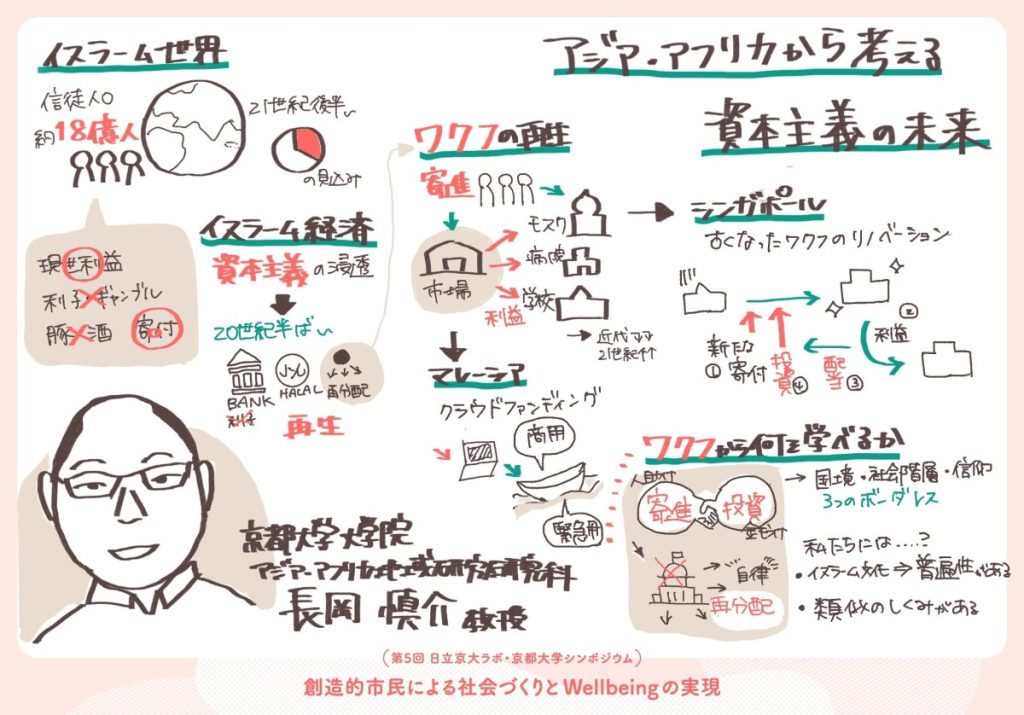

アジア・アフリカから考える資本主義の未来

長岡 慎介 京都大学 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授

長岡氏の専門は、地域研究、経済学、イスラーム学。現在世界的な広がりをみせているイスラーム金融に着目し、中東および東南アジアを対象としてその実態を調査してきた。今回は、イスラーム世界独自の新しい経済のあり方を紹介。世界各地に偏在する利他的な経済思想の可能性を提示した。

アジア・アフリカ地域独自のパラダイムに基づいてはじまった、新しい経済のあり方に注目している。イスラーム世界の新しい事例から私たちは何を学べるのかを考えたい。

現在、世界にイスラーム教徒は18億人。21世紀後半には世界人口の3分の1を占め、22世紀には世界人口の半数を占めると予測される。イスラーム世界にはテロや戦争のイメージが強いが、非常にポジティブな動きも多く見られる。現世利益の積極的肯定や利子の禁止、ギャンブルの禁止、あるいは寄付の義務や推奨などが展開されてきた。

近代以降、イスラーム世界にも西洋の資本主義が浸透し、独自の経済実践は一旦衰退した。しかしながら、20世紀半ばに資本主義の弊害が明るみに出ると、それに代わる新しい経済パラダイムとして装い新たな「イスラーム経済」を再生してきた。たとえば、1975年にドバイで世界で初めて設立された、利子を取らないイスラーム銀行は世界中に広がり、マレーシア、インドネシア、湾岸諸国でサービスを提供している。あるいは、イスラーム教徒向けのハラール食品を大量生産する産業は東南アジアを中心に活況を呈しており、ここにも日本企業が続々と参入している。

今日は、先述した寄付の義務や推奨の部分に焦点を当て、イスラーム型再分配システムの中核にある財産寄進制度「ワクフ」を紹介したい。ワクフは福祉・公共施設(モスク、病院、学校、道路、井戸など)と同時に商業施設を寄進し、後者の利益によって前者を運営する。つまり、商業施設が繁栄すると福祉・公共サービスも充実し、市場経済と再分配がwin-winの関係になるのだ。ワクフは前近代のイスラーム世界の都市の繁栄を支えた。たとえば、トルコ・イスタンブルの有名な市場「グランド・バザール」や、エジプト・カイロの旧市街の市場はワクフによってつくられた。カイロの市場では、現在も売り上げの一部でモスクや孤児院の運営を賄っている。

財産の所有権を放棄するワクフは、私的所有権を軸とする資本主義の浸透によって一旦衰退したが、21世紀に入ると富の再分配システムとして再び注目がされた。新しいかたちでワクフが再生しているのが、シンガポールとマレーシアだ。シンガポールでは、老朽化したワクフ物件を新たな寄付でリノベーションして収益性を高め、モスクや孤児院、学校運営にお金を回している。また、イスラーム銀行から投資を受け、投資家に配当を出す仕組みも組み合わせている。マレーシアでは、ベンチャー企業global sadaqahが、クラウド・ファンディングでインドネシアの離島に救急ボートを寄付する、新しいワクフに取り組んでいる。ふだんは、離島と本島を結ぶ商業航路のボートに使い、その利益によって本島の病院に急患を運ぶ救急ボートの運営に充てるというものだ。

ワクフには、ふたつの大きな特徴がある。金儲け(利己)と人助け(利他)が絶妙に両立し、寄進と投資が一体化していること、そして政府に依らない民間ベースの自律的な再分配システムであることだ。この特徴は、シンガポールやマレーシアで再生されたワクフに先鋭化したかたちで現れている。また、従来のワクフは、身近なコミュニティの範囲内での富の再分配システムだったが、マレーシアの事例ではクラウド・ファンディングの利用により、国境や社会階層、信仰をも超えたグローバルな富の再分配システムへと進化している。そこには、資本主義の抱える課題、とりわけ経済格差の問題を克服する重要なヒントがあるのではないか。

小切手や株式会社はイスラーム文明が生み出したと言われる。信託の仕組みはワクフが起源だという説もあり、イスラーム文明の普遍性は歴史が証明している。100年、200年後には、ワクフは世界的に普遍化する可能性もある。また、世界各地の伝統的な経済思想には、ワクフに類似する考え方や仕組みが偏在している。日本でも、日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一の「道徳経済合一」、あるいは近江商人の「三方よし」は、利己と利他を両立させるワクフに通じる。現代の私たちには、利己と利他は対立するという通念があるが、その対立構造すらこの資本主義がつくり出した幻想に過ぎない。歴史にあるワクフ的な仕組みを思い出すことで、私たちもまた新しい仕組みをつくり出せるのではないか。

Q . SDGs達成が急務とされるが、欧米諸国以外では進捗が遅い。アジア・アフリカ諸国は世界の持続的な経済成長を支え、人類の文化発展に寄与するだろうか。SDGsをどう捉え、何を大切にしているのか。

長岡氏:イスラーム世界にもSDGsに取り組む企業や法人は多くありますが、先進国がつくり出したパラダイムというイメージが強い印象です。そうではなく、自分たちが育んできた伝統から、より良い地球社会をつくる新しい知恵を生み出そうと活動する人たちも非常に多く、そのひとつが今日お話したイスラーム経済の事例です。もうひとつは、資本主義をつくり出した西洋文明が発祥したのは温帯地域です。これから人口が増えて経済発展するイスラームの国々は、熱帯・乾燥帯地域。彼らは、温帯が生み出した制度を無理やり熱帯地域に移植しようとしたことがつまずきのきっかけだと認識し、熱帯地域の伝統や慣習、宗教、文化を見つめ直して、熱帯の生態環境に基づく新しい地球社会のあり方を考えなければならないという動きもはじまっています。

Q . 日本企業が企業城下町を作り、産業だけでなく教育や病院など地域経済をより良くする取り組みを実施してきたことに似ていると思う。一方で、資本主義経済の評価の仕組みが本業集中で、こうした周辺の事業を切り捨てていく流れとなったと理解している。経済を変えるには社会の評価を変える必要があると思うが、どう取り組めばよいか。

長岡氏:1つのやり方として、企業の価値の尺度として用いられる株価に、その企業の社会貢献度を反映できるような仕組みを導入することがあげられます。日本でも近年注目されているESG投資もそれに相当すると思います。もう1つは、社会貢献事業を本業とは別枠だと捉える企業や社会の認識を変えていくことです。社会貢献と言うと本業とは別なことをしないといけないという認識が強いと思いますが、本業が培ってきた技術力や製品開発力自体でどんな社会貢献ができるかを考えることが、企業と社会のwin-winの関係を構築していく近道だと考えます。

第二部:社会づくりを支える仕組みと実践

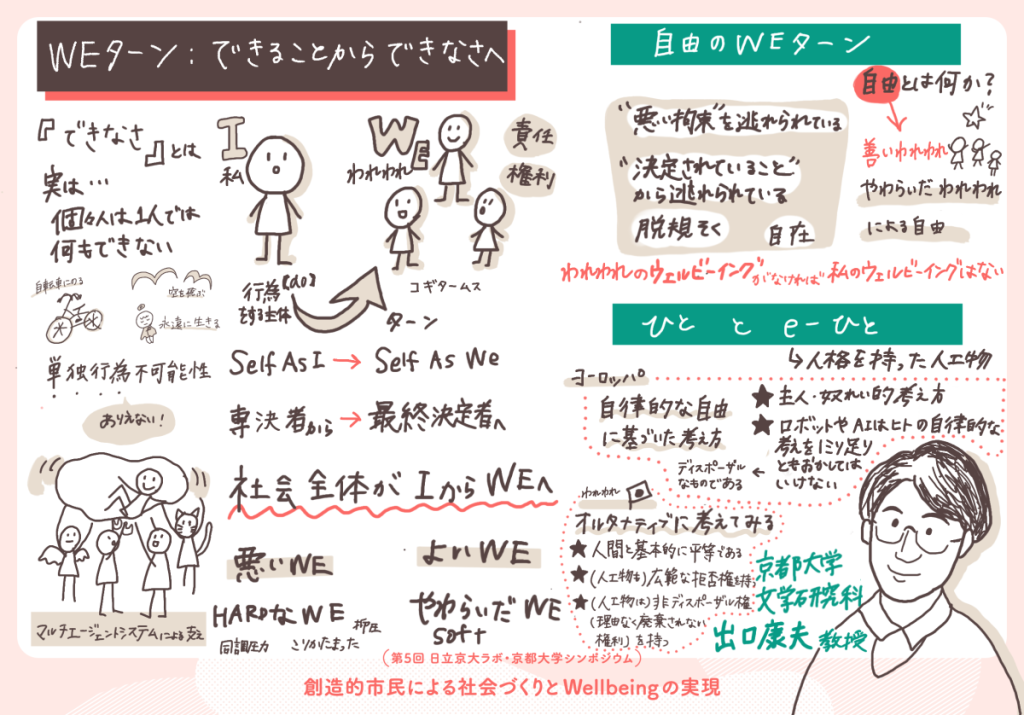

WEターン:できることからできなさへ

出口 康夫 京都大学 文学研究科 教授

出口氏の専門は数理哲学。確率論・統計学の哲学、科学的実在論、シミュレーション科学・カオス研究の哲学、カントの数学論、スコーレムの数学思想、分析アジア哲学など多岐にわたる。今回は、共同体や人々の絆を含む「WE」に焦点を当て、より良いスマート化に向けた提言を行った。

現在、京都大学の哲学系研究者と日立京大ラボのメンバー他と共に、「スマートWEプロジェクト」に取り組んでいる。その一つのミッションは、人間ないしは「ひと」と、あたかも人格を持っているように振る舞うロボットやAIなど「e-ひと(e-person)」との関係をどのように築いていくのかという問題である。また私たちは「わたし=I」よりも、共同体や人々の絆も意味する「われわれ=WE」に焦点を当てて、「われわれ」をよりよくし、より活性化するスマート化のあり方をも考えている。その上で、「ひと」と「e -ひと」との間の関係や、「われわれ」のスマート化に関して、西洋のモデルに対する一つのオルタナティブを提示したいと思っている。

人間は、さまざまな「できなさ」を抱えている。一番深刻な「できなさ」は「永遠に生きられない」、言い換えると、「必ず死ぬ」ということだ。もう一つの重要な「できなさ」は、単独行為の不可能性である。たとえば、自転車をつくった人、道路を整備している人がいなければ、さらに空気や重力がなければ、自転車に乗るという行為は遂行できない。単独行為が成立する背後には、さまざまなエージェントからなるマルチエージェントシステムが、その都度立ち上がっていなければならないのだ。つまり、行為の本当の主体は、厳密には「わたし=I」ではなく、このマルチエージェントシステムとしての「われわれ=WE」であることになる。デカルトは人間の最も基本的な活動を、一人称単数「我」を主語として「我思う(cogito)」と表現したが、彼は事実認識を間違ったと思う。それを言うなら、むしろ一人称複数の「我々」を主語として、「我々思う(cogitamus)」と言うべきだったのだ。同じく、意思決定もまた共同決定しかありえない。近代は自己決定権に人間の尊厳を見て、決定者は「わたし」だけで他は単なる影響者だと考えた。人間を、重要な事柄を一人だけで決める「専決者」だとしたのだ。しかし、「わたし」は最後のボタンを押すという重要な役割を分担しているにすぎない。「わたし」は「専決者」ではなく「最終決定者」なのだ。このような考え方に立てば、「わたし」の「専決権」を前提としてきた「人権」の考え方も大きく変わっていかざるをえないだろう。

行為の主体であるエージェントが「I」から「WE」へと「WEターン」することで、さまざまな「WEターン」が引き起こされることになる。たとえば行為の主体としての「自己(self)」も「わたしとしての自己(self-as-I)」から「われわれとしての自己(self-as-WE)」へとターンする。行為のWEターンは、一とつながりの行為としての「人生」のWEターンにつながり、「人生」が「わたしの人生」から「われわれの人生」へと変わる。「幸せな人生」「不幸な人生」という表現が示すように、「幸福」すなわち「ウェルビーイング」を「人生」の性質・属性だとすると、人生のWEターンに伴い、ウェルビーイングも、「わたしのウェルビーイング」から「われわれのウェルビーイング」へとWEターンすることになる。「わたしのウェルビーイング」はあくまで、「われわれのウェルビーイング」を前提し、そのなかでのみ実現されるものであり、「われわれのウェルビーイング」なしの「わたしだけのウェルビーイング」などはありえない、ということになる。

行為の主体が持つべき責任もWEターンする。もちろん、システムにおいて果たしている役割に応じて責任の大きさも異なる。だがもはや、赤の他人がやったことなので、私には責任がないとは容易には言えないことになる。さらに責任のWEターンによって、責任と表裏一体の関係にある権利のユニットもまた「WE」となる。「I」の権利を確保してから「WE」の権利の確立を目指すという順序ではなく、まず「WE」の権利を確保しなければ「I」の権利もない、ということになるのだ。

行為主体、自己、人生、ウェルビーイング、責任、権利のWEターンが次々と起こると、結果として、社会の基礎的な単位自体が「I」から「WE」へとシフトすることになる。社会の「WEターン」が出来するのである。

もちろん、社会がWEターンしたからといって、ただちにユートピアが実現されるわけではない。世の中に「よいI」も「悪いI」もいるように、「よいWE」もあれば「悪いWE」もあるからである。では、「よいWE」とは何か、「悪いWE」とは何か。「悪いWE」の一つの典型例は全体主義的なWEだろう。全体主義的なWEは、二重の意味で「こわばった(hardened)WE」である。第一に、それは明確で固定的な境界を持ち、外に対して閉じて、排外的な「WE」である。それは「かたい」殻を持っているという意味で「こわばって」いるのである。また全体主義的なWEは、内部のメンバーに対して過剰な同調圧力を加える抑圧的なWEでもある。それはメンバーが特定の思想や利害にがんじがらめにされているという意味でも「こわばったWE」なのである。とすると、このような二重の意味での「こわばり」から逃れているWEが、「よいWE」だということになる。外部に対して開かれており、内部抑圧をしない「やわらいだ(softened)WE」を目指すことが重要なのである。

次に「自由のWEターン」はどうだろうか。「「自由」とは何か」に対しては、唯一の正しい答えはない。「自由」とは実は多義的な概念なのである。異なった思想伝統が、異なった「自由」概念を育んできた。それらに共通する一つの特徴は、「悪い拘束から逃れていること」だと言える。では、「悪い拘束」とは何か。西洋思想においては、それは、「決定されていること」即ち「被決定性」だとされてきた。西洋的「自由」は、決定されていることから逃れてあること、「非被決定性」、言い換えると「自律性」「自己決定性」なのである。一方、仏教思想では能力の「限界・制限」が「悪い拘束」だとされてきた。仏教的自由、即ち「自在」とは、「能力の限界がないこと」を意味するのである。また老荘思想では、「規則に縛れていること」が「悪い拘束」だとされている。「規則の拘束から逃れていること」という意味での「自発性」や「柔軟性」が、老荘的な意味での「自由」―これを「自遊」と呼ぼうーなのである。

これらはいずれも「わたし」の自由だった。では、「われわれ」の自由とはどのようなものだろうか。それは「われわれ」にとっての「悪い拘束」を逃れていること、であるはずだ。では、「われわれ」にとっての「悪い拘束」とは何か。それは二重の意味での「こわばり」、即ち排外主義と内部抑圧だった。すると、この「こわばり」を免れていること、二重の意味で「やわらいであること」が「われわれの自由」であることになる。排外主義と内部抑圧からの自由、これが「われわれ」の「やわらぎの自由」である。そしてこのような「やわらいだWE」の一員であることが「わたしのやわらぎの自由」なのである。自らが属する「WE」を「やわらげること」で、「われわれのやわらぎの自由」と「わたしのやわらぎの自由」が同時に実現されるのである。

以上の議論を踏まえ、「e-ひと」と「ひと」のあるべき関係性も考えていきたい。ヨーロッパでは、ロボットやAIは、「わたし」即ち個人としての人間の自律的な自由を冒してはならないという考え方のもとで、「e-ひと」に関する法制化が進められようとしている。その流れの中で、人間と「e-ひと」の間には、奉仕する側とされる側という非対称な関係が成り立つべきだとする、人間を「主人」とし「e-ひと」を「奴隷」とする「主人-奴隷モデル」が提案されている。このような考えの背景には、人間は自分の所有物に関して、「ディスポーザル権」、即ち例外的な場合を除いて、特段の理由なくそれを捨てることができるという権利をもつという考えが見え隠れしている。また、「e-ひと」の人間に対する拒否権も非常に限られている。

しかし、「WEターン」の観点から考えると、人間も「e-ひと」も「われわれ」を構成する一員に変わりない。また「われわれ」においては、人間であれ何者であれ、利益の中心を占め、他者を自分の利益に一方的に奉仕させるような存在は許されない。「奴隷」に奉仕される「主人」など、そもそも認められないのである。そのような存在を許す「われわれ」は、人間以外の他者を人間の利益で「がんじがらめ」にする「悪いWE」に他ならない。むしろ、人間、即ち「ひと」と「e-ひと」は、共にリスクを冒しつつ、「よりよいWE」を実現していく仲間、ないしは「共冒険者」だと考えるべきである。

「ひと」も「e-ひと」も、このような「よいWE」、即ち「やわらいだWE」の実現を目指す限り、よい「ひと」となり、よい「e-ひと」となる。言い換えると、「われわれ」の「やわらぎの自由」を守る「e-ひと」が、よい「e-ひと」、それを侵害する「e-ひと」が、悪い「e-ひと」なのである。

共冒険者である「ひと」と「e-ひと」は基本的に対等であり、「e-ひと」は「ひと」によって理由なく捨てられないという「反ディスポーザル権」を持つことなる。また、「e-ひと」は「われわれ」の「やわらぎ」に反する人間の命令、例えば他国を侵略したり、自国民を抑圧するような命令に対して、当然、拒否権を持つべきだということになる。「e-ひと」は「ひと」に対してより広範な拒否権を持つのである。

兼松氏: WEターンにおけるウェルビーイングについてもう少し詳しく伺いたい。

出口氏:私は、「ウェルビーイング」を、「何のためにしているのか」という問題を最終的に止めて、それに対する答えを統合する役割を担っている概念装置だと思っています。私たちは日常活動のなかで「なぜ今日はこれをしているのか」と考えますし、そこにはいろんな答えがあります。このような様々な「なぜ問題」には、様々な「なぜ解答」があり、それぞれの「なぜ解答」に対しても、さらなる「なぜ問題」を立てることができます。このような「なぜ問題」の連鎖は、最終的には「ウェルビーイングのため」という答えに結びつくことで停止することになります。「ウェルビーイングのため」という回答が出た以上、問いは沈黙せざるを得ないのです。このように「ウェルビーイング」は、無数の「なぜ問題」を最後に止めて、すべての「なぜ解答」を統合する役割を担った概念なのです。

Q . 「よいWE」の実現に向けたデジタル/DX実装の在り方について伺いたい。

出口氏:二点、挙げさせていただきます。まず、個人としての「わたし(I)」の力の増強(エンパワーメント・エンハーンスメント)に焦点を当てるあまり、「I」が抱えている根源的なできなさ、逆に言えば、「つねにWEに支えられている」あり方を見失させるようなデジタル/DX実装は避けるべきだと思います。また、人をバーチャルな世界に没頭させるあまり、「リアルなWE」の希薄化、貧困化を招くようなスマート化も問題だと思います。逆に言えば、個人が「つねにWEと共にあること」を前景化し、人をして、リアルな世界での身体を使った共同作業へと駆動するようなデジタル/DX実装こそが、「よりよいWE」の実現に資するスマート化の在り方だと言えるでしょう。

Q . 冒頭の「(I)他人は自分の決定権に影響を与えている」と、「(WE)自分は最終決定のボタンを持っているだけ」の違いについて、もう少し説明して欲しい。

出口氏:「わたし(I)」の意思決定には、つねに「I」を含めた多数の要因が関わっています。第一の見方は、「それらの要因のうち、決定者は自分(I)だけで、その他のものは影響者にすぎない」とするのに対して、第二の見方は「「I」も他者も等しく決定者である」とみなしていることになります。前者によれば、「I」は物事を一人だけで決めている「専決者」となるのに対して、後者によれば、多くの要因との共同決定のプロセスの中で「最終決定者」の役割を演じていることになります。「わたし」以外の全ての要因を決定者から排除し、「わたし」のみを決定者とみなすのは、恣意的な線引きではないでしょうか。

協同社会づくりのプラットフォームと実践

朝 康博 日立製作所 研究開発グループ 基礎研究センタ 日立京大ラボ 研究員

朝氏は、2016年に開設された日立製作所と京都大学の共同研究部門・日立京大ラボで研究員を務めている。今回は日立京大ラボの取り組みから、協同社会のプラットフォームづくりのプロセスを支援する情報技術を中心に紹介した。

日立京大ラボは、「望ましい社会とはどのような社会か」「資本主義は持続可能なのか」「求められる情報技術はどのようなものか」という課題意識のもと、京都大学とさまざまな共同研究を進めている。今日は、未来社会に求められる情報プラットフォームについて考えてみたい。

京都大学の広井良典教授が提唱する「人類史における拡大・成長と定常化のサイクル」に、デヴィッド・グレーバーの「信用と貨幣のサイクル」を重ね、長い時間軸で人類史と経済社会史を俯瞰すると、社会は成長と定常化、経済は信用経済と貨幣経済を交互に繰り返している。現代は、工業情報社会の成長から定常化、貨幣経済・資本主義から信用経済・ポスト資本主義へと転換する時期にあたる。次世代には、地球倫理やウェルビーイングを価値とする、信用経済による協同社会が訪れると予測されている。

また、本シンポジウムの講演を私なりに解釈すると、「人間回帰」「共同体」「利己と利他の両立」が重要だと捉えている。これらを踏まえ、「サイバーヒューマン」「相互扶助」「集団意思決定」という特徴をもつ「協同プラットフォーム」が協同社会には必要だ。日立京大ラボは、これまでに情報プラットフォーム「Social Co-OS」を提案・開発してきた。Social Co-OSは、人間モデルに基づく協同を促す行動介入を担うファストループと、多元価値を尊重する制度形成を担うスローループから構成され、サイバーと人間社会を持続的に循環させるプラットフォームであり、先の協同プラットフォームに必要な3つの特徴に対応する。本講演では、Social Co-OSの構成要素のうち集団意思決定支援を取り上げる。集団意思決定の支援ツールはいくつか存在するが、いずれのツールも最終的な決定方法は「投票」である。ここで、協同プラットフォームにおける集団意思決定方法はどうあるべきかを考える。

集団意思決定方法には、投票と合意形成がある。前者は、選挙制度などにも用いられるが、少数意見が軽視されやすいためにわだかまりが生じたり、いざ協同行為を実行しようとすると反対運動が起きたりもする。一方の合意形成は、全員で議論して合意する選択肢を選ぶため、意思決定後の協同行為は比較的容易だ。したがって、協同プラットフォームでは、合意形成が望ましいと我々は考えている。

合意形成は、古代イオニアなど多様な文化が交わる地域で発展してきた。近年では「People’s Global Action」やウォール街の選挙運動でも採用されるなど、市民参加による集団合意形成の重要性は高まっており充分に実現可能性がある。ただし、各々が一番良いとする選択肢が全員で一致するのは現実的ではないので、我々はグレーバーが述べた「個人を尊重しつつ誰もが拒むほどではない妥協と総合」を全員の同意として目指すべきだと考えている。

合意形成の現場では、結論ありきの議論や堂々巡りなどの問題が発生する。これを回避する方法として、合意形成学の第一人者 サスカインドは「ステークホルダの召集」「役割分担」「ファシリテーション」「合意の達成」の4ステップを提唱している。前半は、人間関係や場づくりに関係し、後半は全員同意のための公正なプロセスに関係する。我々は、支援技術開発にあたり、デジタル支援効果の高い後半のステップに注目した。「ファシリテーション」では、サイレントマジョリティが発生しないように合理的な議論を行うために、アイデアを出し合い、選択肢の整理をする支援が必要だ。「合意の達成」では、公正で納得感のある議論にするために、選択肢について各自の許容範囲や選考順序を検討する支援、そして望ましい選択肢を推薦する技術が求められる。

「ファシリテーション」支援は既存技術で実現可能であるため、我々は「合意の達成」支援のために、望ましい選択肢を推薦する支援技術を開発した。ひとつは許容範囲を用いた技術、もうひとつは選考順序を用いた技術である。たとえば、全員で議論しても合意に至らない場合は、選択肢を推薦するツールを用いて、参加者が許容しやすい選択肢や、同程度に妥協する選択肢を議論の遡上に挙げる。さらに、このふたつの技術を用いても全員同意に至らない場合のために、新たな選択肢を創出する支援技術の開発に着手している。

現在、我々の合意形成支援技術を用いて、小田急グループ、福井・越前市、埼玉・横瀬町、福島・磐梯町と実証実験計画を進めている。今後は、地域コミュニティに向けた協同運営や合議を支援する、まちづくりのための「B to Society」、企業、自治体、市民社会が三位一体となって創りあげる地域ソーシャルビジネスの持続的な発展に向けた支援「B with Society」へと展開していきたい。

兼松氏:地域での合意形成では、「参加者は本当に合意していたのか」「参加しなかった人は賛成できるのか」という課題が常にあり、既成事実としての合意になりかねない。現在開発している技術によって、これからの社会づくりにつながるどんな動きが創造できるだろうか。

朝氏:「ステークホルダの召集」「役割分担」の支援にも取り組む必要性を感じています。「企業、自治体、市民社会が三位一体」と言いましたが、出口先生の「WE」の考えに基づけば、もっと細分化したほうがいいかもしれません。日立京大ラボでは「Social Co-OS」でいろんな技術を開発しています。今後は、協同行動を促す介入や、選択肢の多元的な評価、ウェルビーイングの評価を支援する技術なども活用し、協同社会を支援していきたいです。

Q . 民主主義と協同は、同じと考えてよいか?

朝氏:本講演内容に照らせば、「民主主義」が全員同意による集団意思決定であり、決定の確実な実行に必要なのが「協同」(相互扶助)と言えると思います。「民主主義だからこそ協同が可能で、協同だからこそ民主主義で決められる」と、同じではないが、欠くことのできない関係性だと考えます。

総括

兼松 佳宏 さとのば大学 副学長・ NPO グリーンズ 理事

シンポジウムの最後に、モデレーターの兼松氏による総括が行われた。

本シンポジウムの基底には、佐伯氏の基調講演「現代文明と日本の将来」で語られた、無限の拡張から自ずと循環する世界へ向かうという視点が流れていたと思う。第一部「社会づくりを支える理論と展望」は、諸富氏の「『非物質化』に向かう資本主義の新しい形」からはじまった。「スウェーデン政府は、企業ではなく労働者を守る」という話は印象的だったが、これからは社会状況の変化に合わせて学び直せる人的投資を行う方向へシフトしていくのではないか。長岡氏による「アジア・アフリカから考える資本主義の未来」では、イスラーム世界の富の再分配システム「ワクフ」が紹介された。ワクフは「止める、手放す」という意味の通り、見返りを期待しない。そこにエゴが溶ける瞬間があり、また社会につながるきっかけがありそうだ。

第二部は「社会づくりを支える仕組みと実践」をテーマとした。出口氏の「WEターン:できることからできなさへ」では、「できなさ」があるから支え合えるという関係性に豊かさを感じた。「われわれのウェルビーイング」が「私のウェルビーイング」につながること、「できなさ」や「委ねる」ことは本質的に自然だという視点に共感した。朝研究員による「協同社会づくりのプラットフォームと実践」では、社会実装の事例を通して合意形成支援のためのツールの使われ方をありありと想像できた。「妥協」という言葉にはネガティブなイメージがあるが、創造的市民にとって大事なキーワードとして捉え直してみたい。また、多数決が当然だとされるなか、合意形成によって新しい社会をつくる可能性があることに希望を感じた。

僕が副学長を務める、探究型の学びの場「さとのば大学」では、学生が地域留学して自分自身に根ざした「マイプロジェクト」に取り組んでいる。とはいえ、マイプロジェクトの「マイ(my)」は、自分の「やりたい」というエゴだけでなく、周囲との関係性のなかで自ずと立ち上がっていくような、より大きな「マイ」であることが大事だと考えてきた。本シンポジウムを通して、その感覚は出口氏の「WE」や長岡氏のワクフの考え方にも通じると感じた。みなさんも、それぞれの現場で本シンポジウムを振り返っていただきたい。

閉会挨拶

鈴木 教洋 日立製作所 執行役常務 CTO兼 研究開発グループ長

プログラムを終えて、閉会の挨拶に日立製作所執行役常務 CTO 兼 研究開発グループ長の鈴木教洋が登壇した。

本シンポジウムは、「創造的市民による社会づくり」というテーマでさまざまな知見が提示された。佐伯氏は金融情報資本主義に対して日本が取るべき道を示唆した。「理性(rational)」の語源に関連して「いい按配」という言葉が使われていたが、長岡氏が伝統的な経済システムとして挙げた「三方よし」もそれに当たるのではないか。イスラーム世界の「ワクフ」のように、デジタルの枠組みを活用しつつ、地域に根差した日本流の市場システムをつくることも重要だろう。また、インターネットを介して距離を超えることで、多様なものが「unify」されるという道筋も考えられる。

諸富氏が指摘するように、モノづくりからコトづくりへの転換が進むなか、知的財産の重要性が高まり、人がもつノウハウが大きな無形資産になってくる。スウェーデンの事例からも、今後は労働者の流動性を活性化することで、新たな企業やビジネスが生まれていくのだろう。出口氏が提唱する「WEターン」では、「やわらいだWE」にて、自由と幸福と善が三位一体的に結びついて実現する「自律的な自由」を目指すという話があった。やはり「e-ひと」と「ひと」が寄り添って新しい価値をつくることが大事だろうと思う。朝氏の講演では、京大や企業、地域との共創を通じて、スマートWEを実現し、ウェルビーイングあふれる社会をつくる未来が語られた。本シンポジウムに参加したみなさんと一緒に、この未来を目指していきたいと思う。